MÉXICO, D.F. (Proceso).- El concepto “conflicto de interés” se ha

vuelto común en estos años, pero es más conocido el término que su

significado, su origen, su regulación y sus alcances. Es como una marca

comercial que se recuerda por su uso intensivo en los medios, pero del

que no sabe bien a bien de qué se trata. Por eso es conveniente repasar

algunas reflexiones sobre este fenómeno en la vida pública que lacera la

vida democrática. Veamos.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El concepto “conflicto de interés” se ha

vuelto común en estos años, pero es más conocido el término que su

significado, su origen, su regulación y sus alcances. Es como una marca

comercial que se recuerda por su uso intensivo en los medios, pero del

que no sabe bien a bien de qué se trata. Por eso es conveniente repasar

algunas reflexiones sobre este fenómeno en la vida pública que lacera la

vida democrática. Veamos.

Primero. De entrada, no hay una definición unívoca de lo que es

“conflicto de interés”. Esto pasa porque una

definición estricta limitaría las posibilidades de que una conducta pueda calificarse o no de esa forma. Se puede afirmar, empero, que dicho concepto surge cuando un gobernante, elegido o no, antepone su interés personal sobre el interés general para el que fue designado, siendo distintos uno del otro, de ahí el conflicto. Como puede verse, esta amplia definición incluye múltiples conductas que rebasan la posibilidad de enumerar un listado limitativo.

definición estricta limitaría las posibilidades de que una conducta pueda calificarse o no de esa forma. Se puede afirmar, empero, que dicho concepto surge cuando un gobernante, elegido o no, antepone su interés personal sobre el interés general para el que fue designado, siendo distintos uno del otro, de ahí el conflicto. Como puede verse, esta amplia definición incluye múltiples conductas que rebasan la posibilidad de enumerar un listado limitativo.

Así, por ejemplo, si se aprueba una ley penal sobre conflicto de

interés, la cual por su naturaleza debe crear tipos penales o conductas

que exactamente embonen en ese supuesto, tal decisión dejaría fuera

muchas conductas posibles que pueden ser vistas por la sociedad como

conflictos de interés. Algunos creen que el problema tendería a

desaparecer teniendo leyes robustas de transparencia, de anticorrupción y

de rendición de cuentas. Dichas medidas podrían ayudar, pero no bastan

para sancionar todos los casos posibles de conflictos de interés que

puede haber y que en México existen de manera reiterada, en todos los

poderes y organismos constitucionales autónomos.

Hay algunos casos extremos que trascienden a la opinión pública, pero

muchos otros, la mayoría de ellos, se esconden de la mirada de la

sociedad. En las democracias el conflicto de interés es combatido bajo

una sofisticada regulación acompañada de autorregulación, como los

códigos de ética o de conducta de los servidores públicos que, de manera

casuística, pueden reprobar actos como: a) Compartir información

privilegiada para tener una ganancia personal, b) Formar parte de

sociedades anónimas sin aparecer en los Registros Públicos de Propiedad,

pero estar en el archivo de notarías para hacer efectiva su

participación accionaria, entre muchas otras innumerables conductas.

Segundo. El conflicto de interés es una institución relativamente

nueva si se le compara con las normas de acceso a la información que

provienen del siglo XVIII en Suecia. Todavía entonces, por ejemplo, en

Inglaterra era tolerable y aceptado que un gobernante pudiera combinar

en el ejercicio público su atención al cuidado tanto del interés público

como del suyo propio a pesar de ser distintos. Paradójicamente, en

China, como una excepción a la regla, ya en el siglo XVIII se entendía

que los gobernantes y servidores públicos debían sólo atender el interés

público; ello fue por razones autoritarias de obedecer únicamente al

gobernante.

El conflicto de interés por motivos vinculados a la relación

mandante-mandatario propio de las sociedades democráticas nace en el

siglo XIX en Inglaterra, y a principios del siglo XX adquiere carta de

naturalización en las sociedades democráticas, bajo nuevos argumentos

que justifican la existencia de esta figura ético-jurídica.

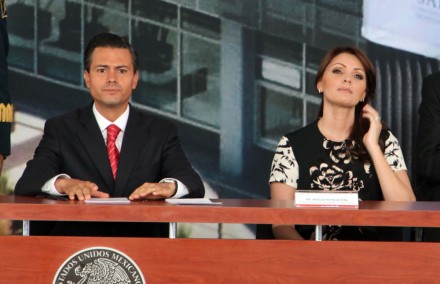

Hoy, en pleno siglo XXI, en México la compra de una casa a un

proveedor por la esposa del presidente de la República es un clarísimo

conflicto de interés. Lo es también la adquisición de un bien inmueble

por el secretario de Hacienda de un futuro proveedor gubernamental o el

uso de un vehículo blindado por parte del delegado de Iztapalapa que es

propiedad también de un proveedor delegacional. Se trata, en la

experiencia de los casos de conflictos de interés, de las conductas más

burdas y obvias.

Si es así, ¿por qué no ha pasado nada?

Por cinco razones: a) Porque no hay una autorregulación regulada

sobre conflicto de interés; b) Porque no hay códigos de conducta del

servicio público, salvo excepciones; c) Porque las escasas vías

ético-legales existentes no se cumplen; d) Porque no existe un espíritu

de honorabilidad en casi todos los servidores públicos, y e) Porque la

sociedad mexicana tiene todavía un amplio margen de tolerancia a esas

conductas, que permite, a fin de cuentas, que las otras cuatro primeras

carencias persistan.

Tercero. En este contexto, pareciera que el conflicto de interés no

tuviera remedio en México. Sí lo hay, pero se requieren distintas

acciones para que esta forma de corrupción pueda ser combatida o al

menos reducida al mínimo posible. Para ello se necesita: a) La adopción

de reglas de percepción rígidas en la opinión pública para generar

intolerancia a los casos de conflictos de interés; b) La aprobación de

normas legales y éticas administrativas y, eventualmente, penales, que

sancionen el conflicto de interés; c) La adopción de declaraciones de

interés por parte de los servidores públicos debidamente investigadas y

revisadas por órganos independientes; y d) Complementariamente, la

creación de normas de transparencia efectivas que permitan el escrutinio

público de los documentos (no sólo de papel sino en cualquier formato)

en posesión del aparato del Estado.

Estas tareas no son fáciles, pero tampoco imposibles. En este camino

el reaprendizaje social que no viene en los libros de texto ni en los

manuales de las escuelas normales resulta imprescindible. Hoy, en la

lógica del mundo al revés, la educación y sus libros de texto preparan

niños para servir al statu quo, reproducir las conductas existentes y

crecer sin referentes para comparar lo que existe en México de lo que

debería existir en materia de integridad pública.